当院のむし歯治療

丁寧でわかりやすい説明を心がけております

むし歯が痛む、冷たいものがしみる、歯の見た目が気になるなど、どんな小さなお悩みもお気軽にご相談ください。

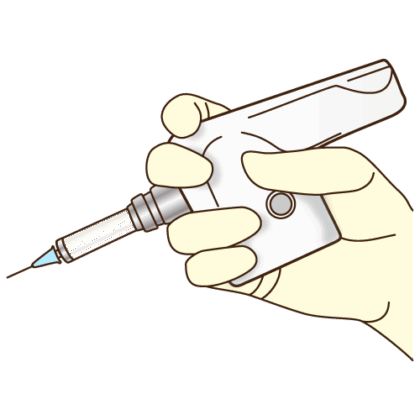

できるだけ痛みを抑えた、やさしいむし歯治療

痛みが苦手な患者様にも安心して通っていただけるような取り組みをしています。当院では、麻酔液の注入時に電動麻酔器を使ってゆっくりと圧をかけずに注入し、できる限り痛みを感じにくいように配慮しています。

痛みが苦手な患者様にも安心して通っていただけるような取り組みをしています。当院では、麻酔液の注入時に電動麻酔器を使ってゆっくりと圧をかけずに注入し、できる限り痛みを感じにくいように配慮しています。

歯科治療に苦手意識のある方も、一度ご相談いただければと思います。

歯を守るために、なるべく削らない・抜かない選択を

むし歯治療では、歯を削ったり抜いたりすることが必要な場面もありますが、一度削ってしまった歯は元には戻りません。当院では、歯をできるだけ長く健康に保てるよう、削る範囲を必要最小限にとどめる治療を心がけています。

むし歯の進行がごく初期の段階であれば、すぐに削らず、丁寧なブラッシングやフッ素塗布などで経過を観察する場合もあります。患者様の状態に応じて適切なタイミングと方法で治療方針をご提案いたしますので、ご不安なことがあれば遠慮なくお聞かせください。

むし歯とは?

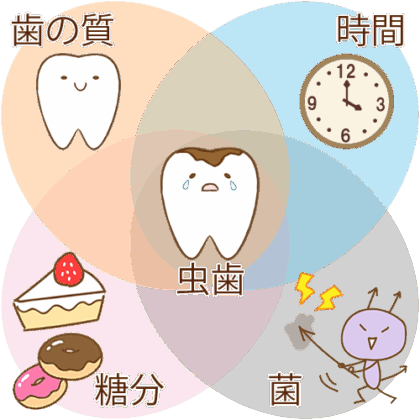

むし歯は、お口の中にいるむし歯菌が、食べかすや飲み物に含まれる糖分を栄養にして酸を作り、その酸によって歯が溶かされていく病気です。初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどなく、ご自身では気づきにくいこともあります。

むし歯は、お口の中にいるむし歯菌が、食べかすや飲み物に含まれる糖分を栄養にして酸を作り、その酸によって歯が溶かされていく病気です。初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどなく、ご自身では気づきにくいこともあります。

気づかずにむし歯が進行すると、冷たいものがしみたり、ズキズキとした痛みを感じるようになり、やがて神経の近くまで達してしまうケースも珍しくありません。そうなると治療には時間も費用もかかり、ご自身の歯を大きく削らざるを得ないこともあります。

一方で、むし歯がまだ小さいうちに見つけることができれば、少しだけ削って詰め物をする程度で済み、治療も1回で終わることが多いです。そのため、定期的な検診で早期発見・早期治療を行うことが大切です。

むし歯の原因

細菌

お口の中には、多くの細菌が常に存在しています。とくに歯垢(プラーク)と呼ばれる白っぽい汚れの中には、むし歯の原因となる細菌がたくさん潜んでいます。これらの細菌は、食べかすなどに含まれる糖分を分解して酸を出し、その酸が歯の表面を少しずつ溶かしていくことでむし歯が進行していきます。

糖分

砂糖を多く含むお菓子やジュースなどを頻繁に摂っていると、虫歯菌が活発に活動しやすくなります。間食の習慣がある方や甘いものを好まれるお子様の場合は、特に注意が必要です。食事のとり方やタイミング、飲み物の選び方にも気を配ることが予防につながります。

歯の質・唾液の質

歯の質や唾液の性質にも個人差があります。歯の表面がもともとやわらかい方や、唾液の量が少ない方は、むし歯になりやすい傾向があります。唾液には歯の表面を修復する「再石灰化」の働きがあるため、この自然な防御機能がしっかりと働くよう、生活習慣の見直しや定期的な検診も重要です。

むし歯の進行段階と治療方法

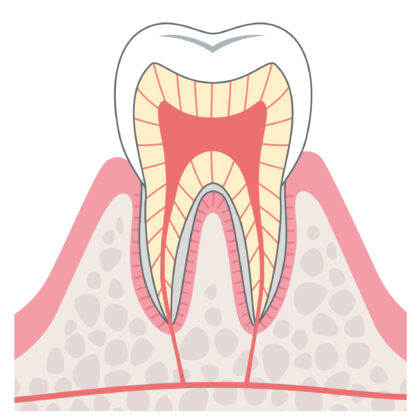

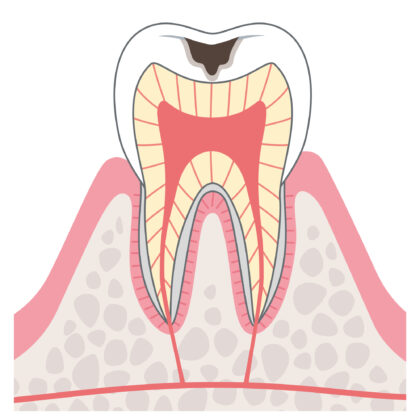

1CO:ごく初期のむし歯

歯の表面が白っぽく濁ったり、溝が薄く茶色く見えたりするような状態は、まだ穴が空いていない初期のむし歯です。この段階では、正しい歯みがきとフッ素塗布を継続することで、自然に歯が再石灰化し、進行を抑えることが期待できます。削ってしまうと再発のリスクが高まるため、なるべく歯を削らずに様子を見るのが基本的な方針です。

歯の表面が白っぽく濁ったり、溝が薄く茶色く見えたりするような状態は、まだ穴が空いていない初期のむし歯です。この段階では、正しい歯みがきとフッ素塗布を継続することで、自然に歯が再石灰化し、進行を抑えることが期待できます。削ってしまうと再発のリスクが高まるため、なるべく歯を削らずに様子を見るのが基本的な方針です。

2C1:エナメル質のむし歯

歯の一番外側である「エナメル質」だけがむし歯になっている状態です。ほとんど痛みを感じないため、自覚症状がないまま進行してしまうこともあります。この段階では、むし歯の部分だけを最小限に削り、白い樹脂(コンポジットレジン)で補う治療が行われます。治療は通常1回で終了します。

歯の一番外側である「エナメル質」だけがむし歯になっている状態です。ほとんど痛みを感じないため、自覚症状がないまま進行してしまうこともあります。この段階では、むし歯の部分だけを最小限に削り、白い樹脂(コンポジットレジン)で補う治療が行われます。治療は通常1回で終了します。

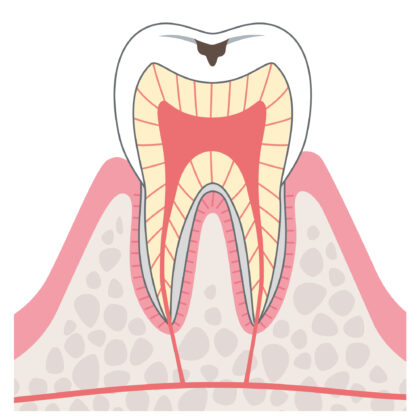

3C2:象牙質まで進行したむし歯

むし歯が歯の内側「象牙質」まで進んでいる状態で、冷たいものや甘いものがしみる、痛みを感じるといった症状が出てきます。外からは小さな穴に見えても、内側でむし歯が広がっていることも少なくありません。小さな範囲であれば樹脂で詰める治療が可能ですが、広範囲の場合は歯型をとって詰め物・被せ物を作製し、2〜3回の通院が必要になることがあります。

むし歯が歯の内側「象牙質」まで進んでいる状態で、冷たいものや甘いものがしみる、痛みを感じるといった症状が出てきます。外からは小さな穴に見えても、内側でむし歯が広がっていることも少なくありません。小さな範囲であれば樹脂で詰める治療が可能ですが、広範囲の場合は歯型をとって詰め物・被せ物を作製し、2〜3回の通院が必要になることがあります。

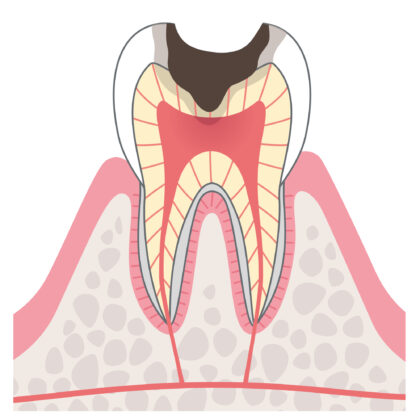

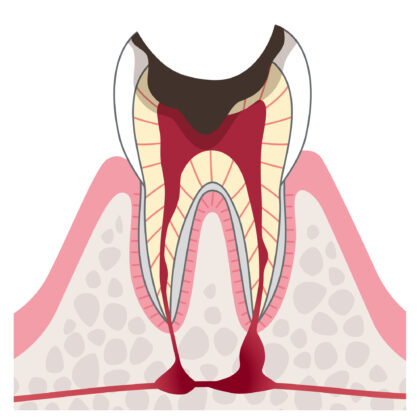

4C3:歯の神経にまで達したむし歯

むし歯が歯髄(神経)まで達し、ズキズキとした強い痛みを伴うようになります。神経に細菌が入り込むと炎症が起こり、放置すれば症状は悪化します。この段階では、神経を取り除く「根管治療」が必要です。内部をしっかりと消毒したあと、土台を立てて被せ物(クラウン)で補います。治療回数は4〜6回ほどかかることが多いです。

むし歯が歯髄(神経)まで達し、ズキズキとした強い痛みを伴うようになります。神経に細菌が入り込むと炎症が起こり、放置すれば症状は悪化します。この段階では、神経を取り除く「根管治療」が必要です。内部をしっかりと消毒したあと、土台を立てて被せ物(クラウン)で補います。治療回数は4〜6回ほどかかることが多いです。

可能な限り歯の神経を残す

「歯髄温存療法」

歯髄温存療法とは、歯の神経に達するほどのむし歯や外傷で歯髄が見えてしまった場合に、神経を取り除かずに保存することを目的とした治療です。歯髄が炎症を起こしていなければ、特殊な薬剤や材料で保護することで、神経を生かすことができます。

当院では、丁寧な問診やレントゲン診断をもとに、歯髄の状態をしっかりと見極めたうえで、最適な治療方針をご提案します。

なぜ神経を残すことが大切なのか

歯の内部にある「歯髄」は、単なる神経ではなく、血管や細胞、免疫成分を含む重要な組織です。歯に栄養や水分を届ける役割を果たしており、歯を生きた状態で保つために欠かせません。神経を抜く治療(抜髄)は、痛みの原因を取り除くためには必要な処置ですが、同時に歯の寿命を縮めることにもつながります。

歯髄を失った歯はもろくなり、将来的に割れたり折れたりするリスクが高まります。また、外部からの細菌感染にも弱くなり、根の先に炎症が起こる「根尖病変(こんせんびょうへん)」を引き起こすこともあります。 だからこそ、可能な限り歯の神経を残すことが、歯の寿命を延ばし、将来的なトラブルを減らすためにも非常に重要です。

歯髄を取り除くデメリット

口腔内の異常に気づきにくくなる

神経を取り除いた歯は痛みを感じなくなるため、新たなむし歯や感染が起きても自覚症状がないまま進行してしまうことがあります。知らないうちに悪化し、再治療が困難になるケースもあるため、定期的な検診が不可欠です。

歯がもろくなりやすい

歯の神経は、栄養や水分を歯の内部に運ぶ重要な役割を担っています。抜髄によって神経がなくなると、歯の内側は空洞化し、栄養も行き渡らなくなります。その結果、歯の強度が著しく低下し、割れやすくなる傾向があります。特に強く噛んだときや硬いものを噛んだときに破折を起こしやすく、歯の寿命にも影響を及ぼします。

歯や歯ぐきの色が変わる

神経を失った歯は時間の経過とともに色素沈着を起こし、内部から黒ずんで見えるようになります。これは象牙質の変性によるもので、通常のホワイトニングでは改善が難しいケースもあります。前歯など目立つ部位では、見た目に影響が出ることも少なくありません。

噛んだときの感覚が鈍くなる

通常、歯は「歯根膜(しこんまく)」という組織を通じて、噛んだときの圧力や硬さを感じ取ります。しかし、神経がない歯ではこの感覚が鈍くなり、自分では気づかないうちに強く噛みすぎてしまうことがあります。

「歯髄温存療法」の成功率を

高めるための取り組み

治療の可否を見極める精密な診査・診断

歯髄を残す治療が可能かどうかを見極めるには、事前の診査が欠かせません。

歯髄を残す治療が可能かどうかを見極めるには、事前の診査が欠かせません。

症状の経過や痛みの有無、レントゲンによる画像診断などを通じて、炎症や感染の範囲を慎重に確認します。

歯髄温存が適していないと判断される場合には、歯の寿命を優先して他の治療法を提案することもあります。

患者様一人ひとりにとって最良の選択ができるよう、確かな根拠に基づいた判断を心がけています。

治療部位を唾液から守る「ラバーダム防湿」

歯の内部に細菌が入り込まないようにすることは、歯髄を守るうえで極めて重要です。

当院では、治療中に唾液や雑菌の混入を防ぐため、「ラバーダム」と呼ばれるゴム製のシートで治療部位を隔離します。

これにより、歯髄への細菌感染を最小限に抑え、より清潔な環境での治療が可能になります。目に見えない細部への配慮が、治療の成否を左右する大きな要素となります。

マイクロスコープによる精密な感染除去

歯髄内部の構造は非常に複雑で、肉眼では確認できないほど細かく入り組んでいます。そこで当院では「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」を使用し、治療部位を高倍率で拡大しながら処置を行います。

歯髄内部の構造は非常に複雑で、肉眼では確認できないほど細かく入り組んでいます。そこで当院では「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」を使用し、治療部位を高倍率で拡大しながら処置を行います。

感染した神経部分のみを取り除き、健康な神経を特殊なセメントで保護することで神経を残すことができます。

歯全体がむし歯によって崩れ、神経が死んでしまった状態です。一時的に痛みがなくなっても、細菌は根の先に広がり、膿や腫れを引き起こすことがあります。ここまで進行すると、根管治療で対応できるケースと、抜歯が必要になるケースに分かれます。抜歯後は、ブリッジやインプラント、入れ歯などの補綴(ほてつ)治療が必要です。

歯全体がむし歯によって崩れ、神経が死んでしまった状態です。一時的に痛みがなくなっても、細菌は根の先に広がり、膿や腫れを引き起こすことがあります。ここまで進行すると、根管治療で対応できるケースと、抜歯が必要になるケースに分かれます。抜歯後は、ブリッジやインプラント、入れ歯などの補綴(ほてつ)治療が必要です。