歯周病は全身の健康にも悪影響を及ぼすため注意

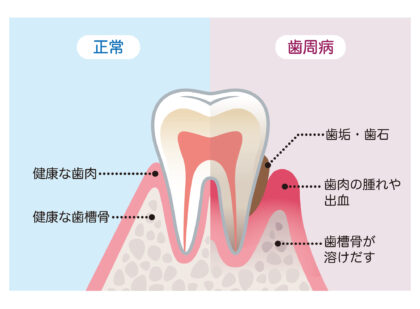

歯周病は、歯ぐきに起こる炎症性の病気で、初期の「歯肉炎」から進行すると「歯周炎」へと悪化していきます。歯を支える組織が少しずつ破壊され、最終的には歯を失う原因にもなりかねません。特に注意が必要なのは、毎日しっかり歯磨きをしているつもりでも、歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目などに磨き残しが生じやすく、そこに歯垢が溜まることで歯周病が進行してしまう点です。歯周病が恐ろしいのは、お口の中だけの問題にとどまらず、歯周病の原因菌は血流に乗って全身に巡り、心臓病や糖尿病、脳梗塞、さらには早産のリスクまで高めるといわれています。つまり、歯ぐきの炎症は「お口の病気」であると同時に、「全身の健康リスク」でもあるのです。

歯周病は、歯ぐきに起こる炎症性の病気で、初期の「歯肉炎」から進行すると「歯周炎」へと悪化していきます。歯を支える組織が少しずつ破壊され、最終的には歯を失う原因にもなりかねません。特に注意が必要なのは、毎日しっかり歯磨きをしているつもりでも、歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目などに磨き残しが生じやすく、そこに歯垢が溜まることで歯周病が進行してしまう点です。歯周病が恐ろしいのは、お口の中だけの問題にとどまらず、歯周病の原因菌は血流に乗って全身に巡り、心臓病や糖尿病、脳梗塞、さらには早産のリスクまで高めるといわれています。つまり、歯ぐきの炎症は「お口の病気」であると同時に、「全身の健康リスク」でもあるのです。

歯周病を悪化させる原因

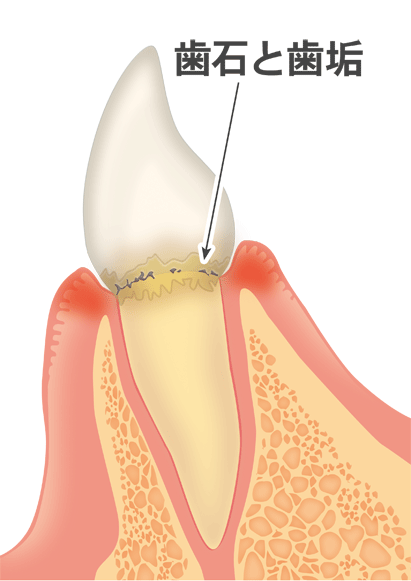

歯石の蓄積が炎症を引き起こす

歯周病の進行を早める要因のひとつが「歯石」です。歯石は、プラークと呼ばれる細菌のかたまりが唾液中の成分と反応して石のように固まったもので、一度付着すると歯ブラシでは落とせなくなります。表面がざらついているため、さらに汚れが付きやすくなり、常に歯ぐきが炎症を起こす状態をつくり出します。このようにして、見えないところで歯周病が進んでしまうのです。

歯並びが悪い

歯並びが乱れていると、歯と歯の間に磨き残しが生じやすくなります。ブラッシングが行き届かない部分ではプラークが蓄積しやすく、そこから歯ぐきの腫れや出血が始まります。また、噛み合わせのバランスが悪いと一部の歯に負担が集中し、歯を支える骨へのダメージも大きくなります。こうした力の偏りが、歯周病の悪化に拍車をかけるケースも少なくありません。

歯ぎしりや食いしばりが骨に負担をかける

就寝中の歯ぎしりや、無意識に強く噛みしめる癖は、歯や歯ぐきに大きな力を加える原因となります。本来、噛む力は歯全体で均等に分散されるべきですが、過剰な力が加わると、歯周組織がダメージを受けやすくなります。その結果、歯ぐきが下がったり、歯が揺れたりなど、歯周病の進行が加速してしまうこともあります。

詰め物や被せ物の精度が歯周環境に影響する

古くなった詰め物や被せ物が歯に合っていないと、段差や隙間に汚れが溜まりやすくなります。その部分が磨き残しの原因となり、やがて細菌の温床となって炎症を引き起こします。

口呼吸によるお口の乾燥

普段から口で呼吸をしていると、唾液による自浄作用が十分に働かなくなります。口の中が乾燥するとプラークが付着しやすくなり、細菌が繁殖しやすい環境になります。その結果、歯ぐきに炎症が起こりやすくなり、歯周病の進行リスクが高まるのです。

タバコが及ぼす影響

喫煙習慣は歯周病の重大なリスク因子です。タバコに含まれる有害物質が血流を悪化させ、歯ぐきの免疫力を低下させるため、細菌への抵抗力が弱くなります。実際、1日に10本以上の喫煙を行う人は、非喫煙者と比べて歯周病になるリスクが5倍以上に高まるというデータもあります。

糖尿病・骨粗しょう症と歯周病の関係

糖尿病を患っていると、体全体の免疫機能が低下しやすくなります。これにより歯周組織も細菌感染を起こしやすくなり、治癒もしにくくなります。また、骨粗しょう症が進行している場合、歯を支える顎の骨がもろくなり、歯周病による骨吸収が起こりやすくなる傾向にあります。

強いストレス

強いストレスを受け続けると、自律神経のバランスが崩れて交感神経が優位になり、唾液の分泌が抑制されるようになります。唾液にはお口の中の細菌を洗い流す働きがあるため、分泌量が減ると細菌が停滞しやすくなり、歯周病のリスクが上昇します。

生活習慣の乱れ

食事の偏りや不規則な生活、睡眠不足、疲労の蓄積といった不健康な生活習慣は、全身の免疫力に悪影響を及ぼします。免疫力が低下すると、歯周病菌に対する抵抗力も弱まり、ちょっとした磨き残しでも炎症が起こりやすくなります。

妊娠中の口内環境の変化

妊娠中は女性ホルモンの分泌が盛んになり、それに影響されて歯周病菌の中でも特にホルモンを好む種類が増殖しやすくなります。その結果、妊婦の方は歯ぐきの腫れや出血を起こしやすく、妊娠性歯肉炎と呼ばれる症状がみられることもあります。

薬の副作用

日常的に服用している薬が、歯周病の発症や悪化に影響を与えることもあります。特に唾液の分泌を抑える副作用を持つ薬を服用していると、お口が乾燥しやすくなり、細菌が繁殖しやすくなります。

歯周病の進行度合い

歯肉炎

歯肉炎は、歯周病の初期段階です。歯と歯ぐきの間にプラークが溜まり、歯周病菌が繁殖することで歯ぐきに炎症が起こります。見た目としては歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨き時に軽く出血したりするのが特徴です。まだこの段階では骨への影響はなく、毎日の丁寧なブラッシングや歯科医院でのクリーニングによって健康な状態に戻すことも可能です。ただし、自覚症状が少ないため、気づかずに放置してしまう方が多く、注意が必要です。

歯肉炎は、歯周病の初期段階です。歯と歯ぐきの間にプラークが溜まり、歯周病菌が繁殖することで歯ぐきに炎症が起こります。見た目としては歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨き時に軽く出血したりするのが特徴です。まだこの段階では骨への影響はなく、毎日の丁寧なブラッシングや歯科医院でのクリーニングによって健康な状態に戻すことも可能です。ただし、自覚症状が少ないため、気づかずに放置してしまう方が多く、注意が必要です。

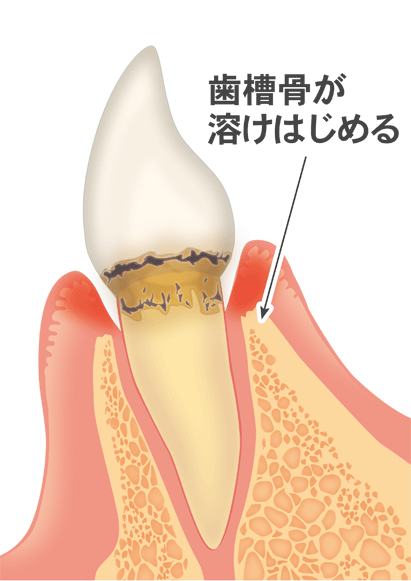

軽度歯周炎

歯肉炎が進行すると、軽度歯周炎になります。この段階になると歯ぐきの赤みが増し、出血しやすくなります。また、歯を支えている骨が少しずつ吸収されていき、歯と歯ぐきの間の歯周ポケットが深くなり始めます。見た目には大きな変化がないこともありますが、確実に進行しているため、定期的な検診が欠かせません。

歯肉炎が進行すると、軽度歯周炎になります。この段階になると歯ぐきの赤みが増し、出血しやすくなります。また、歯を支えている骨が少しずつ吸収されていき、歯と歯ぐきの間の歯周ポケットが深くなり始めます。見た目には大きな変化がないこともありますが、確実に進行しているため、定期的な検診が欠かせません。

中等度歯周炎

さらに症状が進むと、中等度歯周炎になります。歯ぐきの炎症が広がり、骨の破壊も進行していきます。歯周ポケットは深くなり、歯ぐきの中に歯石が溜まりやすくなるため、通常のブラッシングでは清掃が難しくなります。

さらに症状が進むと、中等度歯周炎になります。歯ぐきの炎症が広がり、骨の破壊も進行していきます。歯周ポケットは深くなり、歯ぐきの中に歯石が溜まりやすくなるため、通常のブラッシングでは清掃が難しくなります。

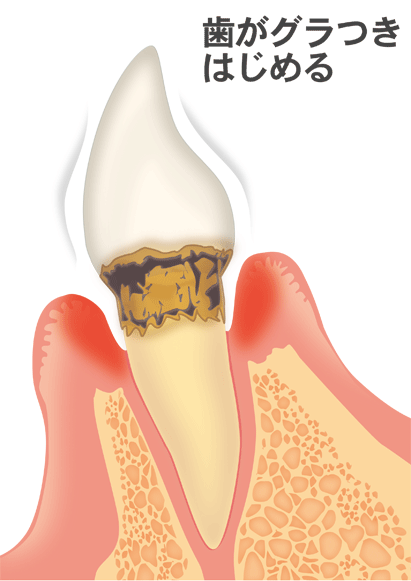

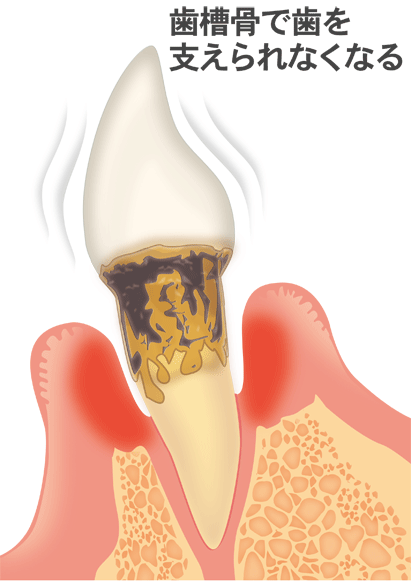

重度歯周炎

歯周病が最終段階まで進行すると、重度歯周炎になります。歯ぐきは大きく腫れ、痛みや出血が日常的に起こるようになります。さらに、歯を支える骨の多くが失われてしまい、歯がグラグラと動いてしっかり噛むことができなくなるケースもあります。ここまで進んでしまうと、治療による改善が難しくなり、最終的に歯を抜かなければならない場合もあります。

歯周病が最終段階まで進行すると、重度歯周炎になります。歯ぐきは大きく腫れ、痛みや出血が日常的に起こるようになります。さらに、歯を支える骨の多くが失われてしまい、歯がグラグラと動いてしっかり噛むことができなくなるケースもあります。ここまで進んでしまうと、治療による改善が難しくなり、最終的に歯を抜かなければならない場合もあります。

歯周病の基本的な治療

TBI(Tooth Brushing Instruction)|歯磨き指導

歯周病治療の基本となるのは、毎日の丁寧なプラークコントロールです。そのため、歯科衛生士が一人ひとりのお口の状態に合わせて、正しいブラッシング方法を指導します。検査によって歯垢の付着が多い部位や、磨き残しが出やすい「歯と歯の間」「歯と歯ぐきの境目」などを重点的に確認し、歯ブラシだけでなく、デンタルフロスやワンタフトブラシといった補助器具の使い方も含めて、効果的な磨き方を身につけていただきます。

歯周病治療の基本となるのは、毎日の丁寧なプラークコントロールです。そのため、歯科衛生士が一人ひとりのお口の状態に合わせて、正しいブラッシング方法を指導します。検査によって歯垢の付着が多い部位や、磨き残しが出やすい「歯と歯の間」「歯と歯ぐきの境目」などを重点的に確認し、歯ブラシだけでなく、デンタルフロスやワンタフトブラシといった補助器具の使い方も含めて、効果的な磨き方を身につけていただきます。

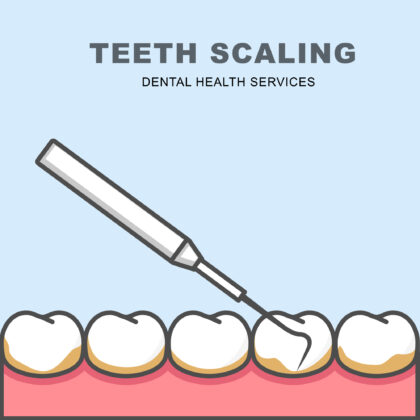

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)|歯石除去と歯根清掃

スケーリングでは、歯科専用の器具(スケーラー)を使って、歯の表面や歯周ポケットの中に付着した歯石を丁寧に取り除きます。さらに、ポケットが深くなっており、炎症が強い部位には、ルートプレーニングと呼ばれる処置を行います。これはキュレットという器具で、歯の根の表面にこびりついた歯石や、感染した歯質を除去し、滑らかに整える治療です。これにより、歯石の再付着を防ぎ、歯周病の進行を抑える効果が期待できます。

スケーリングでは、歯科専用の器具(スケーラー)を使って、歯の表面や歯周ポケットの中に付着した歯石を丁寧に取り除きます。さらに、ポケットが深くなっており、炎症が強い部位には、ルートプレーニングと呼ばれる処置を行います。これはキュレットという器具で、歯の根の表面にこびりついた歯石や、感染した歯質を除去し、滑らかに整える治療です。これにより、歯石の再付着を防ぎ、歯周病の進行を抑える効果が期待できます。

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)|クリーニング

PMTCは、歯科医師や歯科衛生士が専用の器具と研磨剤を使って行うプロフェッショナルな歯のクリーニングです。普段の歯磨きでは落としきれない歯垢や、コーヒー・紅茶・タバコなどによる着色汚れ(ステイン)を丁寧に取り除きます。歯の表面がツルツルになり、再び汚れが付きにくくなるほか、むし歯や歯周病の予防にも効果的です。

PMTCは、歯科医師や歯科衛生士が専用の器具と研磨剤を使って行うプロフェッショナルな歯のクリーニングです。普段の歯磨きでは落としきれない歯垢や、コーヒー・紅茶・タバコなどによる着色汚れ(ステイン)を丁寧に取り除きます。歯の表面がツルツルになり、再び汚れが付きにくくなるほか、むし歯や歯周病の予防にも効果的です。

中等度歯周病以上の患者様の治療法

フラップ手術(歯肉剥離掻把術)

フラップ手術は、スケーリングやルートプレーニングなどの基本的な歯周治療を行っても、歯周ポケットが深く残り、炎症が改善しない場合に選択される外科的な処置です。 この手術では、歯ぐきを一部切開して開き、通常の処置では届かない歯周ポケットの奥深くにある歯石や感染した組織を、直接目で確認しながら丁寧に取り除きます。病巣の清掃が終わったら、切り開いた歯ぐきを元の位置に戻して縫合し、治癒を待ちます。 視認性を高めることで、より確実な処置が可能になり、歯周病の再発防止にもつながります。

フラップ手術は、スケーリングやルートプレーニングなどの基本的な歯周治療を行っても、歯周ポケットが深く残り、炎症が改善しない場合に選択される外科的な処置です。 この手術では、歯ぐきを一部切開して開き、通常の処置では届かない歯周ポケットの奥深くにある歯石や感染した組織を、直接目で確認しながら丁寧に取り除きます。病巣の清掃が終わったら、切り開いた歯ぐきを元の位置に戻して縫合し、治癒を待ちます。 視認性を高めることで、より確実な処置が可能になり、歯周病の再発防止にもつながります。

歯周再生療法(リグロス・エムドゲイン)

歯周再生療法は、歯周病によって溶かされてしまった歯の周囲の組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨など)を再生させるための治療法です。歯ぐきを切開して感染源を除去した後、専用の再生誘導薬を塗布して組織の再生を促します。 手術時間はおよそ30~60分で、術後2週間ほどで抜糸を行います。歯周組織が再生されることで、歯の動揺が軽減し、抜歯を避けられる可能性が高まります。

歯周再生療法は、歯周病によって溶かされてしまった歯の周囲の組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨など)を再生させるための治療法です。歯ぐきを切開して感染源を除去した後、専用の再生誘導薬を塗布して組織の再生を促します。 手術時間はおよそ30~60分で、術後2週間ほどで抜糸を行います。歯周組織が再生されることで、歯の動揺が軽減し、抜歯を避けられる可能性が高まります。

歯周病の予防に定期検診がおすすめ

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどないまま進行していく病気です。知らないうちに歯茎の奥深くで炎症が広がり、気づいたときには歯を支える骨が溶けていることもあります。だからこそ、歯科医院での定期検診が重要です。

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどないまま進行していく病気です。知らないうちに歯茎の奥深くで炎症が広がり、気づいたときには歯を支える骨が溶けていることもあります。だからこそ、歯科医院での定期検診が重要です。

定期的に歯周ポケットの深さや出血の有無、歯石の付着状況などをチェックすることで、早期発見と早期対応が可能になります。治療中の方はもちろん、すでに安定している状態を維持するためにも、継続的な通院が必要です。 抜歯や糖尿病、心疾患など全身疾患へのリスクを下げるためにも、3〜4ヶ月に一度の定期検診を習慣にして、歯と全身の健康を守っていきましょう。